山形県長井市のデジタル地域通貨「ながいコイン」徹底解説!カードとスマホで広がる新しいまちの魅力

山形県の南部に位置する長井市は、「水と緑と花のながい」として知られる美しいまちです。この長井市で、地域経済の活性化や市民生活の利便性向上を目指し、デジタル地域通貨「ながいコイン」が導入されています。

「ながいコイン」は、市内での消費を促進し、地域経済を循環させる新たな仕組みとして注目されています。カードタイプとスマホタイプの両方に対応しているため、幅広い世代が便利に利用できるのが特徴です。

この記事では、そんな「ながいコイン」の魅力や使い方、導入背景、そして今後の展望まで、詳しくご紹介していきます。

お話を聞いた方

髙橋瑞貴

2018年に長井市役所へ入庁。2021年から総合政策課デジタル推進室の主事として、デジタル地域通貨「ながいコイン」の普及等、「スマートシティ長井」に向けた各種施策に従事。

Content目次

ながいコイン導入の背景とその目的

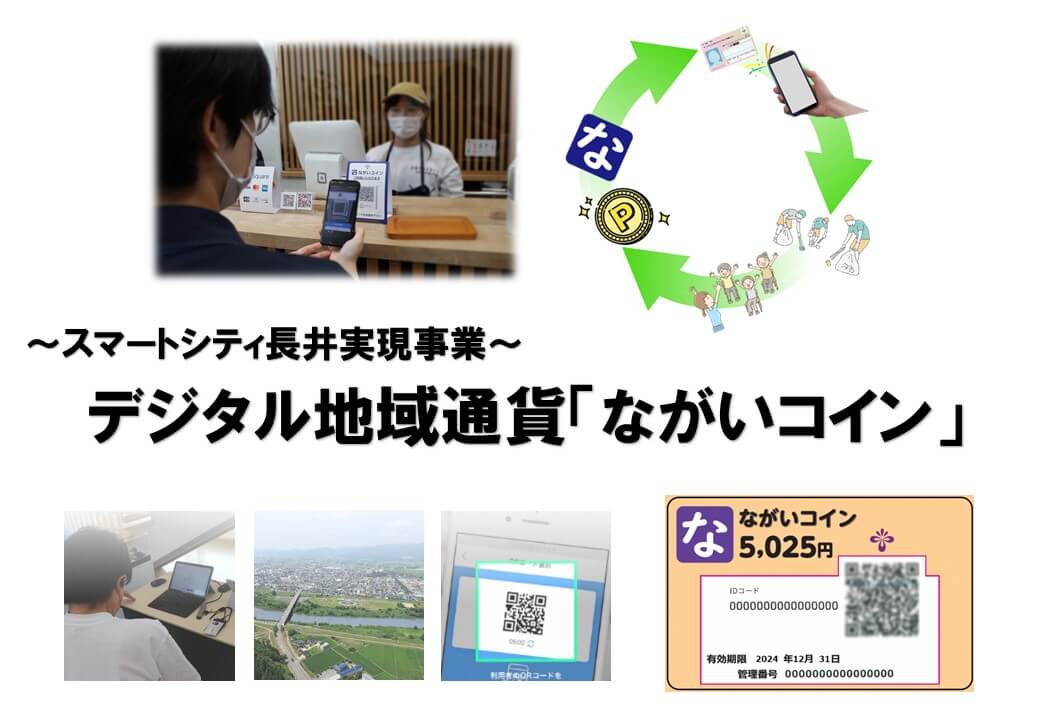

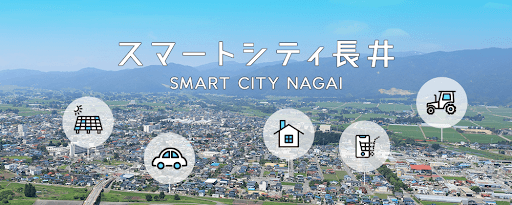

長井市がデジタル地域通貨の導入に踏み切ったのは、スマートシティ実現を目指す取り組みの一環としてデジタル地域通貨が重要な役割を担うと考えたからです。

デジタル技術で地域課題を解決する「スマートシティ長井」構想

画像引用:長井市公式ホームページ

長井市では、令和2年度にデジタル推進室を設置し、デジタル技術を活用した持続可能なまちづくり「スマートシティ長井」の実現に向けた検討を進めてきました。

画像引用:長井市公式ホームページ

導入に先立ち、NTT東日本の協力のもと、デジタル地域通貨のモニター実験を実施。この実験を通じて、地域内での通貨循環が経済活性化に有効であることや、複数の決済方法を用意することで高齢者を含む幅広い世代が利用できることが確認されました。

実験結果を踏まえ、内閣府の交付金を活用した「スマートシティ長井実現事業」の一環として、令和4年5月に「ながいコイン」の本格導入が始まりました。

ながいコインの仕組みと利用方法

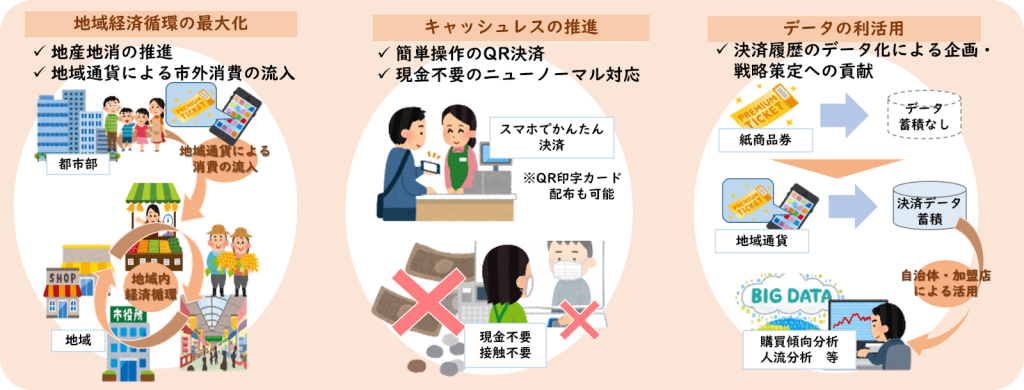

「ながいコイン」は、カードタイプとスマホタイプの2種類の利用方法が用意されており、利用者のニーズに合わせて選択できる点が大きな特徴です。

カードタイプとスマホタイプ、選べる利用スタイル

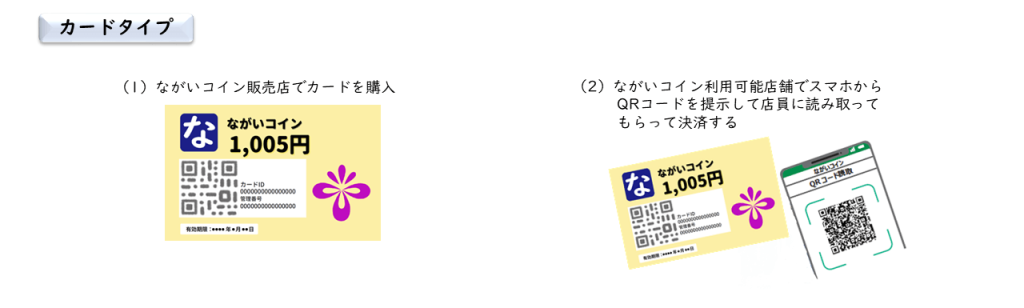

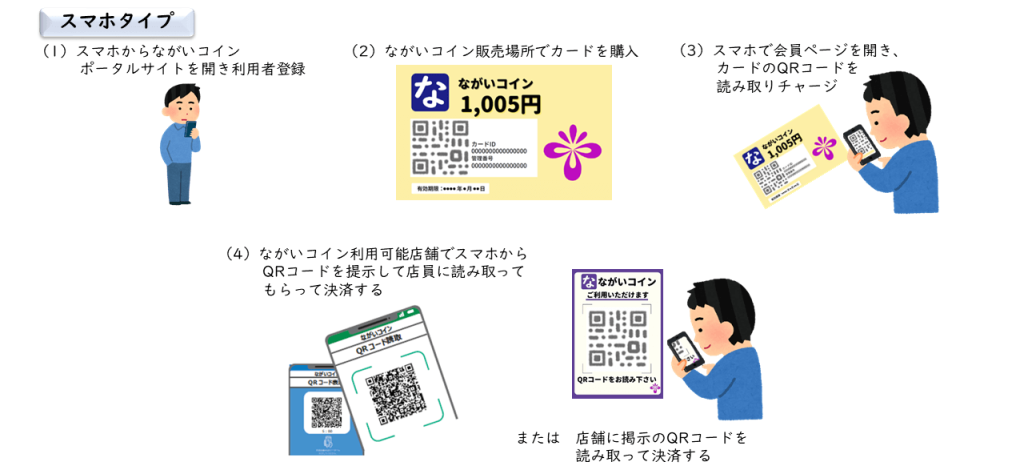

ながいコインは、決済用のQRコードが印字された専用カードを利用する「カードタイプ」と、カードをスマホ専用サイトにチャージしてスマホで決済する「スマホタイプ(ながいコインアプリ・WEBサイト)」があります。

カードタイプは、カードを加盟店に提示し、お店側がQRコードを読み取ることで決済が完了します。一方、スマホタイプは、スマホサイト上でチャージしたコインを、加盟店のQRコードを読み取ることで支払いに利用できます。

画像引用:長井市公式ホームページ

ながいコインカードの購入方法

「ながいコイン」カードは、1,000円で1,005円分のコイン、5,000円で5,025円分のコインが購入でき、市内4ヶ所で販売されています。

市民だけでなく、観光客など長井市を訪れるどなたでも購入・利用が可能です。利用できる店舗は市内約160店舗(2025年5月現在)に広がっており、様々な場所で「ながいコイン」を使うことができます。

画像引用:長井市公式ホームページ

ながいコインがもたらす経済効果と社会効果

「ながいコイン」の導入は、長井市の経済や市民生活にどのような影響を与えているのでしょうか。具体的なデータや事例から、その効果を見ていきます。

地域経済の活性化と消費の促進

本格運用開始から約3年間(2022年5月~2025年3月)で、「ながいコイン」の総流通額は6.45億円に達しています。

「ながいコイン」カードの購入による一般利用に加え、国の臨時交付金を活用した経済支援対策のプラットフォームとして、全世帯への配布などを複数回実施したことが大きく影響していると思われます。

2024年度だけでも、決済件数は17,748件、決済金額は31,679,728円にのぼりました。決済金額を店舗業種別に見ると、スーパー、ドラッグストア、直売所が上位を占めており、精肉店や衣料品店などでの利用も多く見られます。

市民が日常的に利用する店舗での消費を促進し、地元経済の活性化に貢献していることがわかります。

デジタルデバイド解消への貢献

「ながいコイン」は、高齢者のスマホ利用を促進し、デジタルデバイド解消にも寄与しています。

利用自体は、カードタイプでもほとんどの店舗でご利用いただける環境が整っていますが、一部スマホタイプのみに対応している加盟店での利用を希望する高齢者が、利用方法について市役所などに相談に来るケースがあります。

市では販売窓口での対面説明や、常設のスマートシティサポートセンターでの操作支援などを随時実施しており、高齢者がスマホ利用にチャレンジするきっかけの一つとしても機能しています。

運営体制と費用、そして課題への取り組み

「ながいコイン」の円滑な運営を支える体制や費用、直面した課題とそれに対する解決策について詳しく見ていきます。

官民連携による運営体制

「ながいコイン」の運営は、長井市総合政策課デジタル推進室が事業主体となり、全体的な意思決定やシステム契約を担っています。

事務局業務は、長井市の第三セクターである一般財団法人置賜地域地場産業振興センターが市からの委託を受けて担当。カードの作成・販売管理や印刷物の作成・配布などを行います。

さらに、加盟店サポートについては、長井商工会議所が加盟店説明会や募集、問い合わせ対応など、現場に近い部分を支えています。

行政、第三セクター、商工会議所がそれぞれの役割分担を明確にし、連携して運営にあたっています。

- 事業主体:長井市総合政策課デジタル推進室

- 事務局業務:一般財団法人置賜地域地場産業振興センター

- 加盟店サポート:長井商工会議所

交付金を活用した財源と運営費用

事業展開においては、環境を「地方創生推進交付金 Society5.0タイプ」で整備し、以降は国の経済支援施策等に係る交付金を財源とした配布や施策展開を、本プラットフォーム上で進めています

また、加盟店から徴収する決済手数料の一部は、ながいコインカード購入時のプレミアム分(0.5%)に充当されています。

スマホサイトの課題とアプリ開発による解決

スマホサイトでのサービス展開にあたっては、「基本的に対応機種の制約がない」、「アプリの更新にかかる対応が不要」というメリットがある反面、セキュリティ上の理由からログイン情報が無効になったり、プッシュ通知ができなかったりするという制約もありました。

そこで、開発元であるNTTカードソリューション社と議論し、より便利にご利用いただけるよう、アプリの開発を行い、2025年6月に「ながいコインアプリ」もリリースされました。

これにより、スマホサイトはそのまま維持しつつも、アプリならではのログイン継続性の向上や店舗検索の効率化、クーポン機能など新たな機能拡充により、利用者の利便性向上を図っています。

画像引用:長井市公式ホームページ

今後の展望と利用拡大に向けた取り組み

「ながいコイン」は、これまでの実績を踏まえ、今後のさらなる利用拡大と機能拡充を目指しています。

「還元プラットフォーム」から「日常的な利用」へシフト

「ながいコイン」は国の臨時交付金等を活用した経済支援対策として、市民への給付という形で広く普及しました。

「ながいコイン=市からの還元プラットフォーム」という認識が市民に定着した一方で、交付金期間終了後も自立的に運用していくためには、一般利用の拡大が不可欠と考えています。

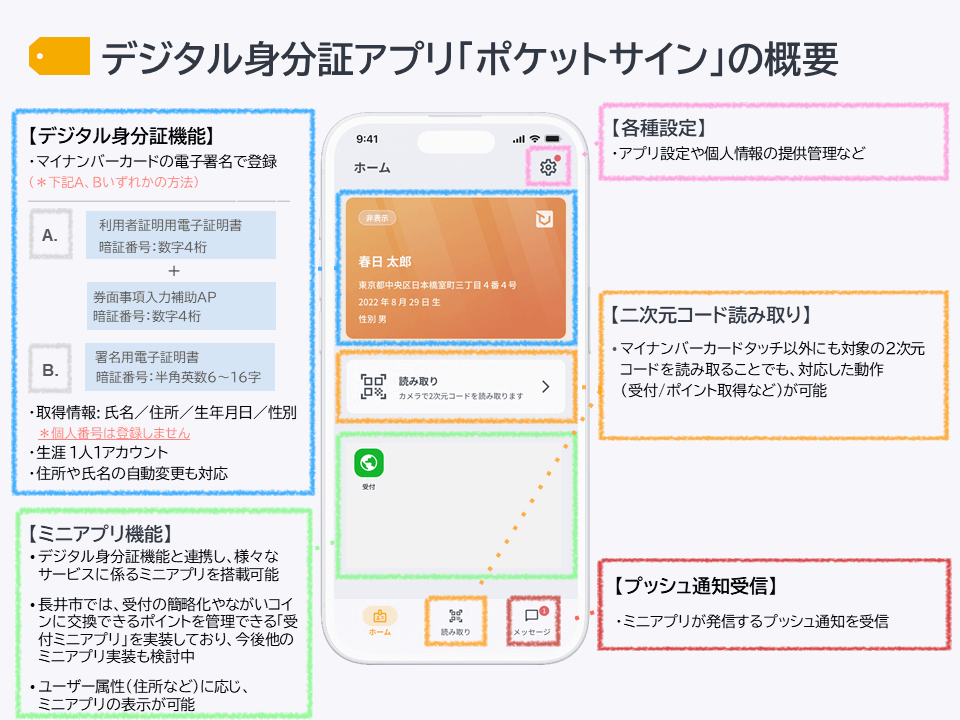

そのため、デジタル身分証アプリ「ポケットサイン」の一部機能を活用したポイント付与事業を2024年7月からスタートしました。

住民間での謝礼やイベントの景品としての活用に加え、健康増進、ボランティア、イベント参加へのインセンティブポイントとしての付与など、市民がながいコインを「貯めやすく」「使いやすい」環境を構築していきます。

機能拡充とデジタル給付の推進

ポイント付与機能については、今後対象事業を拡大していく予定です。また、デジタル身分証アプリによる本人認証を活用することで、将来的には経済支援策としてのながいコインのデジタルでの給付も進めていきたいと考えています。

画像引用:長井市公式ホームページ

これにより、従来のカード郵送にかかる費用や手間を削減し、効率的な事業実施を目指します。

商工会議所などの関係機関とも連携し、「ながいコイン」が長井市民の日常生活に根ざした決済手段となるよう、様々な取り組みが進められています。

一覧に戻る