体験で人と町をつなぐ。香川県多度津町のコミュニティ通貨「どっつ」の魅力と未来を解説

香川県多度津町のまちのコイン「どっつ」は、一般的な電子マネーとは異なり、お金では買えない"体験"や"感謝"を「交換」するコミュニティ通貨です。

本記事では、「どっつ」の誕生の背景や利用実績、これからの挑戦までをわかりやすく解説します。

お話を聞いた方

村山 敦彦

2010年に多度津町役場へ入庁。農業振興や脱炭素推進など幅広い分野の施策に携わる。2025年からは政策課まちづくり係長として、まちのコイン「どっつ」の普及や関係人口創出を目的としたまちづくり施策を牽引している。

Content目次

まちのコイン「どっつ」とは?

「どっつ」は、どのような目的で生まれ、どのように運営されているのでしょうか。

ここでは、その基本的な情報と、導入に至った背景にある町の想いをご紹介します。

「どっつ」の基本情報

香川県多度津町が面白法人カヤックと連携して運営する「どっつ」は、2022年2月25日に運用を開始したコミュニティ通貨です。

通貨単位は「どっつ」で 、2025年8月31日時点において、町内で利用できるスポットは81ヶ所あります。

人と町のファンを育む、新しいコミュニティ通貨の誕生

「どっつ」の導入検討は、コロナ禍で地域のつながりが希薄化していた2020年度に始まりました。

外出自粛やイベント中止が続く中、カヤックから提案された「まちのコイン」は、単にお金の代わりとして経済を回すのではなく、「人が行動するきっかけ」を生み、その行動を通じて町の魅力を知ってもらい、町への愛着や継続的なつながりを育むことを目的としていました。

町民や事業者へのヒアリングでは、仕組みの複雑さを懸念する声もあった一方で、「人が動くきっかけになる」といった前向きな意見が多く寄せられました。

こうした経緯を経て、説明会やワークショップを重ね、2022年2月25日に「どっつ」の運用が開始されました。

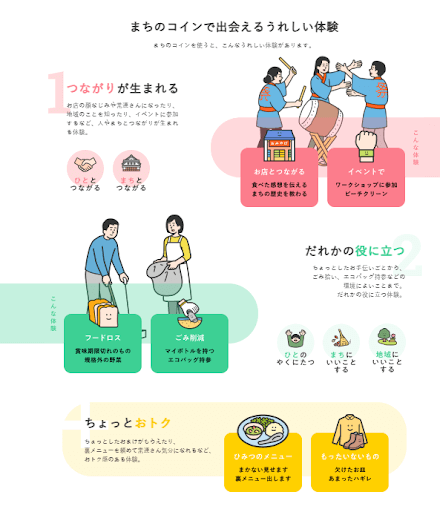

画像引用:まちのコイン

「どっつ」の利用実績と現状

運用開始から約3年、「どっつ」はどのように利用され、町に変化をもたらしているのでしょうか。

ユーザー数2,000人の大台突破! 成長スピードが加速

累計ユーザー数は順調に増え、2025年2月時点で2,126人に達しました。

これは、町が総合戦略で掲げていた「令和8月末までに2,000ユーザー」という目標を、予定より早く達成したことになります。

さらに、類型ユーザーは2025年8月末には、さらに2381任まで増加しています。

内訳を見ると、町内ユーザーは591人に対し、町外ユーザーは1014人と多く、特に町外からの関心が高まっています。

その背景には、2024年4月頃から始まった「ふるさと納税寄附者への『どっつ』プレゼント」施策があり、この取り組みが町外ユーザー獲得の大きな要因となりました。

一方で課題もあります。7日以内に1回以上ログインした割合(アクティブ率)は15%にとどまっており、ユーザー数の増加に比べて利用の継続性は十分とは言えません。

今後は、より多くの利用者に継続的に使ってもらうための工夫が求められます。

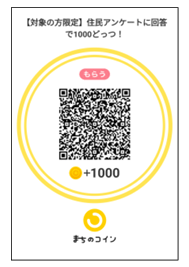

画像引用:コミュニティ通貨まちのコイン「どっつ」で多度津と楽しく関わってみませんか?

「どっつ」に備わる4つの機能

「どっつ」には、町内スポットに訪れるだけでポイントがもらえる「チェックイン」、お手伝いやイベント参加などで獲得できる「もらう体験」、自分のコインを他者に贈る「コインを贈る」、そして体験やサービスを誰かに提供する「あげる体験」など、複数の機能があります。

2025年8月31日時点の累計利用回数は以下のとおりです:

- チェックイン:21,533回(最多)

- もらう体験:10,291回

- コインを贈る:12,357回

- あげる体験:687回

特に「チェックイン」は、町内スポットを訪れるきっかけとして多く利用されており、町内の回遊性向上に寄与していると考えられます。

一方、「あげる体験」は利用回数が伸び悩んでおり、提供側(お店や団体)にとって準備や運営の負担が大きいことが要因の一つとされています。

この機能の利用促進には、提供者への負担軽減策やインセンティブの見直しが課題となります。

「どっつ」がもたらした成果と今後の課題

これまでの活動を通じて、確かな手応えとともに、いくつかの課題も見えてきました。ここでは、成果と課題を整理し、「どっつ」が次のステップへ進むためのポイントを探ります。

関係人口創出の兆しとコミュニケーションの活性化

最大の成果は、町外ユーザーの増加に表れている「関係人口」創出の可能性です。

町外ユーザーは800人を超え、将来的に多度津町とより深く関わる関係人口の予備軍となることが期待されます。

利用者からは、「どっつを通じて町内の新しいスポットやイベントを知ることができた」という声も寄せられており、町の魅力を発信するプロモーションツールとしての役割がうかがえます。

さらに、オンラインで感謝を伝える「コインを贈る」機能は、コロナ禍で希薄になった人と人とのつながりを補う手段としても活用されています。

画像引用:多度津町でコミュニティ通貨「まちのコイン どっつ」の運用|まるごと・中讃つーしん。

「利用」から「深い関わり」へ繋げるための課題

成果がある一方で、今後の発展に向けた課題も明確になっています。

まず、現在の目標は「ユーザー数」に限られており、事業の最終目的である「関係人口の創出」や「地域活性化」とのつながりが見えにくい点が挙げられます。

また、利用が急増している「チェックイン」も、その後の消費行動や地域活動への参加といった、より深いアクションには結びついていません。

さらに、ふるさと納税をきっかけに登録した町外ユーザーとの関係を、いかに継続・深化させていくかも重要な課題です。

これらの課題を解決し、利用者を町のファンへと育てていくことが、今後の鍵を握ります。

持続可能な町へ、「どっつ」の描く未来

社会情勢の変化を踏まえ、「どっつ」は新たなステージを目指しています。

画像引用:まちのコイン

事業目的と指標の再設定

これまでの事業目的は「コロナ禍からの回復」でしたが、現在の社会状況に合わせ、「関係人口の創出を核とした、持続可能な町づくり」へ見直すことが提案されています。

この変更に伴い、成果を測る指標も刷新します。

単にユーザー数を追うのではなく、町との関わりの深さを「認知」「訪問」「関与」という3つのステップに分類、それぞれに「どっつ」の各機能を紐付け、利用回数を測定することで、関係人口が育っていく過程を可視化していく考えです。

関係を深めるための新たな一手

目的達成のため、具体的な取り組みも計画されています。既存のスポット開拓やイベントでの利用促進を強化することに加え、新たな機能の活用も視野に入れています。

- クイズ機能の活用: 町やスポットに関するクイズを出題し、楽しみながら認知度を高めてもらう。

- GPSスタンプラリー:スポットが少ないエリアでも回遊を促すイベントを実施する。

- ふるさと納税寄附者との連携強化: オンラインで参加できる体験を増やすなど、遠方に住むユーザーとの繋がりを強化する。

- アンケート調査:利用者の声を直接聞き、サービスの改善や効果測定に活かす。

「どっつ」をきっかけとした町との関わりを、一度きりの「訪問」から継続的な「関与」へと深めていくことを目指しています。

画像引用:コミュニティ通貨まちのコイン「どっつ」で多度津と楽しく関わってみませんか?

「どっつ」で人と町のつながりを豊かに

「どっつ」は、人と人、そして人と町をつなぎ、新たな関係を育むためのコミュニティツールです。

運用開始以来、ユーザー数は着実に増加し、特に関係人口の入り口となる町外ユーザーを多く獲得するという大きな成果を上げています。

お金では買えない「つながり」を育むこの挑戦は、これからの多度津町の未来を形づくる大きな力となるでしょう。

一覧に戻る